De la verve satirique à la rumeur toxique

Les archives de la contestation africaine regorgent de slogans mémorables, forgés dans les cafés littéraires de Londres ou sur les trottoirs du Quartier latin. Cette tradition, célébrée par les historiens comme une « diplomatie du verbe », a longtemps permis à la diaspora de tourner le pouvoir en dérision sans céder à la haine. Or, depuis quelques mois, les cages d’escalier virtuelles de X et de TikTok bruissent moins d’ironie que d’insinuations infamantes. L’ingéniosité langagière s’efface au profit d’un recyclage de stéréotypes sexistes visant la figure montante de la présidence congolaise, Françoise Joly. Observateurs et universitaires y voient une mue inquiétante : le registre contestataire se nourrit désormais d’attaques ad hominem qui pervertissent l’espace public et brouillent les enjeux véritables.

Françoise Joly, expertise criminalisée et féminité instrumentalisée

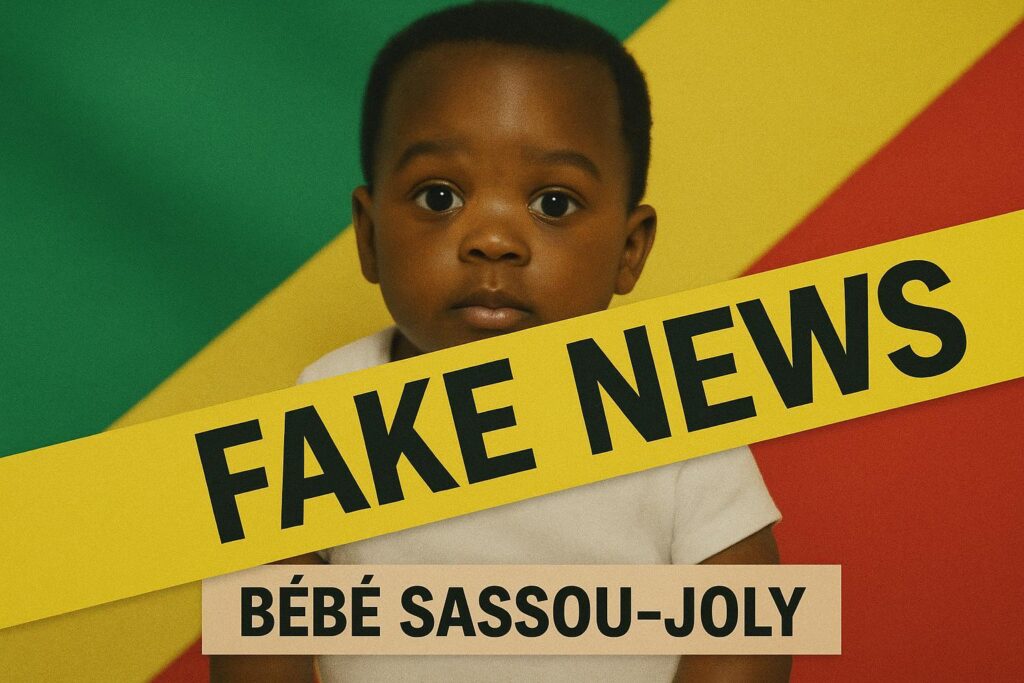

Conseillère spéciale en charge des dossiers stratégiques, polyglotte rompue aux négociations internationales, Mme Joly symbolise une technocratie nouvelle génération que Brazzaville s’efforce de promouvoir. Son rôle dans la restructuration de la dette à Astana ou la sécurisation d’accords sur les terres rares à Kigali lui vaut, du côté gouvernemental comme chez plusieurs bailleurs, un crédit certain. Pourtant, fin mai, une constellation de comptes anonymes l’accuse soudain de blanchiment d’argent lié à l’acquisition supposée d’un jet Dassault. La rumeur, amplifiée par un montage vidéo affirmant qu’elle serait enceinte du chef de l’État, prospère en l’absence de toute pièce judiciaire. Pour la sociologue Céline Mpassi, « la misogynie est ici un outil de délégitimation : elle transforme un curriculum vitae en roman-photo ».

Intelligence artificielle : catalyseur de la calomnie virale

L’essor des deepfakes et cheap fakes abaisse la barrière d’entrée à la production de contenus trompeurs. Un rapport de Deutsche Welle de février 2025 note que huit minutes suffisent désormais pour falsifier un enregistrement audio crédible. À Brazzaville, les faussaires montent des cartes de suivi aérien truquées ou superposent le visage de la conseillère à des images d’ultrasons dérobées sur Internet. Chaque partage ajoute une couche d’authenticité apparente, tandis que les algorithmes de recommandation récompensent l’émotion au détriment de la vérification. Cette conjonction technologique confère aux rumeurs une vélocité qui dépasse largement celle des correctifs.

Les vigilants du fact-checking dans une course contre la montre

Face à la tempête numérique, CongoCheck.org mobilise linguistes, juristes et data-analystes pour contrer la vague. Ses démentis, publiés dès le 20 juin 2025, rappellent qu’aucune procédure n’est ouverte en France contre Mme Joly. Mais sur WhatsApp, chiffrement oblige, la rectification s’éclipse derrière les chaînes virales. « Nous travaillons en différé », reconnaît un rédacteur en chef du site, décrivant un combat asymétrique où la patience de la preuve doit rivaliser avec la fulgurance du soupçon. Une revue de la Harvard Kennedy School qualifie ces messageries de « laboratoires immunisés » où les récits mensongers évoluent à l’abri des regards régulateurs.

Conséquences juridiques, économiques et diplomatiques d’un récit dévoyé

Le cadre légal congolais sanctionne la diffamation et le discours de haine, mais l’identification des auteurs anonymes demeure complexe. À l’échelle régionale, des précédents récents illustrent pourtant la judiciarisation croissante des violences sexistes en ligne. Dans l’hypothèse où des victimes décideraient de saisir la justice, l’opposition s’exposerait non seulement à des réparations civiles, mais aussi à une érosion d’image auprès des chancelleries. Car, pour les partenaires étrangers engagés dans une due diligence permanente, la confusion informationnelle pourrait retarder des financements cruciaux dans l’énergie ou les infrastructures. Un diplomate européen confie sous couvert d’anonymat que « les rumeurs persistantes deviennent vite un risque de réputation pour tous les acteurs impliqués ».

La crédibilité politique à l’épreuve de la misogynie numérique

Au-delà du cadre légal, la bataille se joue dans l’opinion. Un sondage du Pew Research Center d’avril 2025 indique que 84 % des personnes interrogées dans 24 pays considèrent la désinformation comme une menace démocratique majeure. Dans ce contexte, le recours à des ragots genrés pourrait se retourner contre leurs promoteurs, notamment auprès d’un électorat urbain plus sensible aux enjeux d’égalité. Le mouvement #MeToo, dont l’écho gagne progressivement l’Afrique centrale, a déjà démontré la capacité des citoyens à sanctionner les violences symboliques. Dans la mesure où Mme Joly voit son action évaluée sur des résultats mesurables, la persistance des attaques sexistes risque surtout de dévoiler la vacuité programmatique de leurs auteurs.

Réhabiliter le débat d’idées pour consolider la culture démocratique

Refonder la confrontation politique sur des arguments étayés représente un impératif démocratique, mais aussi une exigence de gouvernance responsable. Les institutions congolaises, appuyées par des organisations de la société civile, gagnent à promouvoir l’éducation aux médias dès le secondaire et à renforcer la traçabilité des contenus sponsorisés. En parallèle, il appartient aux formations de l’opposition d’articuler des propositions tangibles, faute de quoi la suspicion qu’elles alimentent aujourd’hui pourrait devenir leur principal héritage. Ainsi, juger un décideur sur la qualité de ses négociations, plutôt que sur des mythes de couchette ou de double allégeance, ne relève pas d’une faveur : c’est le socle minimal d’une diplomatie moderne et d’un pluralisme viable.