Année de commémorations, année de crispations

Il est des anniversaires qui résonnent au-delà des cérémonies protocolaires. Le 7 juillet, connu sous le nom de Saba Saba, fait partie de cette catégorie. Trente-cinq ans après la mobilisation fondatrice de 1990 marquant l’essor du multipartisme au Kenya, plusieurs capitales africaines ont vu émerger, presque simultanément, des foyers d’agitation sociale. Derrière la coïncidence des dates se profile une préoccupation commune : la quête de représentativité dans des contextes économiques tendus. Si chaque pays conserve sa propre dynamique, la concomitance des crispations invite les chancelleries à examiner la circulation des revendications et la capacité des États à y répondre sans écorner leur légitimité. Les diplomates en poste à Brazzaville constatent d’ailleurs l’écho régional de ces événements, tout en soulignant la relative stabilité institutionnelle congolaise, souvent présentée comme un atout pour la concertation sous-régionale.

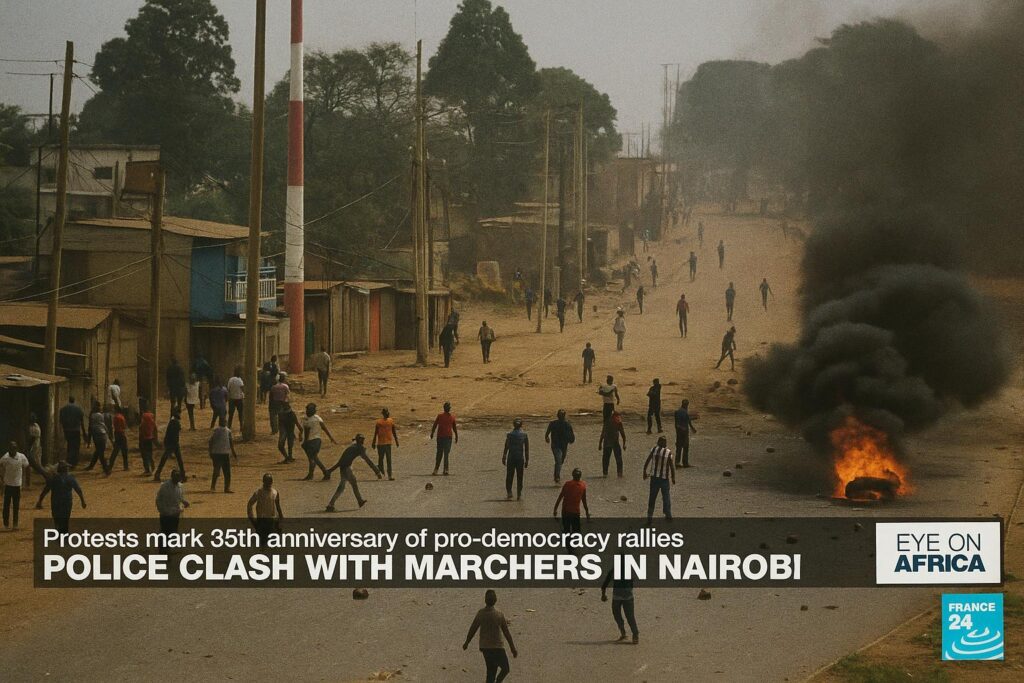

La capitale kényane face au spectre de Saba Saba

À Nairobi, la réminiscence du 7 juillet a ravivé un imaginaire contestataire forgé contre le parti unique d’antan. Les manifestations, préparées de longue date par un front d’acteurs civils, ont rapidement dégénéré en heurts avec les forces de l’ordre. Onze morts selon plusieurs organisations de défense des droits humains, un chiffre que le gouvernement kényan n’a pas confirmé à ce stade. Dans un contexte où l’inflation et le renchérissement du coût de la vie s’entrechoquent avec la réforme fiscale, le pouvoir a choisi de verrouiller l’accès au centre-ville, transformant Uhuru Park en enceinte sécurisée. « La rue reste le premier baromètre de la légitimité politique », confie un diplomate est-africain présent sur place. Face au dilemme sécuritaire, Nairobi tente de concilier fermeté régalienne et ouverture à un dialogue que l’opposition juge encore trop timoré.

Ituri : l’équation sécuritaire d’une province convoitée

À plus de neuf cents kilomètres au nord-est de Kinshasa, la province d’Ituri rappelle qu’en Afrique des Grands Lacs, la question foncière se double d’enjeux identitaires. Les milices alignées sur les communautés Hema et Lendu réactivent périodiquement des fractures héritées des années 1990. Les massacres désormais qualifiés de « routiniers » par plusieurs analystes soulignent l’insuffisance des dispositifs de désarmement puis de réinsertion. Malgré la présence de la MONUSCO et la mise en œuvre d’états de siège successifs, le cycle de représailles perdure, alimenté par la course aux gisements aurifères et aux couloirs commerciaux menant vers l’Ouganda. Aux yeux d’un chercheur congolais, « la paix reste otage d’une économie de guerre entretenue par des viviers de jeunes désœuvrés ». Les partenaires régionaux, dont le Congo-Brazzaville, plaident pour une approche combinant sécurité et développement, conformément aux résolutions de l’Union africaine.

Lomé et la dynamique de l’espace civique

Au Togo, l’arrestation du rappeur Aamron, figure médiatique critique des autorités, a soudain braqué les projecteurs sur la gestion de l’espace public. Interpelé puis interné en hôpital psychiatrique avant d’être libéré le 21 juin, l’artiste a vu sa mésaventure susciter un mouvement de solidarité qui a débordé les cercles culturels pour gagner les associations de défense des droits fondamentaux. Les pouvoirs publics, invoquant des impératifs de sécurité, affirment avoir privilégié une solution sanitaire à une éventuelle procédure pénale. Pour l’opposition, il s’agit d’une manœuvre d’intimidation. Dans son premier entretien post-détention, Aamron revendique un simple « droit de chanter la réalité ». Au-delà de la dimension individuelle, l’affaire interroge la frontière entre critique artistique et trouble à l’ordre public, question récurrente dans nombre de capitales africaines engagées dans une modernisation politique parfois heurtée.

Interconnexions régionales, des causes partagées aux trajectoires distinctes

Kenya, Ituri, Togo : trois foyers, un même kaléidoscope de tensions révélant la fragilité du contrat social. La démographie jeune, la pression sur les ressources et l’essor des réseaux sociaux créent un terrain d’expression accéléré où les perceptions voyagent à la vitesse de la fibre optique. Pourtant, chaque crise épouse la topographie politique nationale. Au Kenya, la densité des institutions, héritage de la Constitution de 2010, offre des garde-fous à la polarisation. En Ituri, c’est l’État qui doit reconquérir le monopole de la force. Au Togo, l’enjeu se concentre sur la consolidation de mécanismes de dialogue entre l’exécutif et la société civile. Cette différenciation invite les acteurs régionaux à éviter les réponses standardisées. Brazzaville, qui mise sur le multilatéralisme pour la prévention des conflits, trouve ici matière à promouvoir une diplomatie de « proximité stratégique » adaptée à chaque contexte.

Quel espace pour la médiation multilatérale

Au-delà de la vigilance sécuritaire, l’heure est à la recherche de médiations crédibles. L’Union africaine, soutenue par les organisations sous-régionales, dispose d’un mandat robuste mais doit composer avec des attentes sociétales de plus en plus exigeantes. Les partenaires bilatéraux occidentaux, conscients du risque d’ingérence, privilégient désormais l’appui technique à la gouvernance électorale et au renforcement de l’État de droit. Dans ce tableau, la République du Congo, forte de son expérience dans la facilitation de pourparlers régionaux, peut offrir des plateformes discrètes de dialogue. Comme le rappelle un haut responsable congolais, « l’enjeu n’est pas seulement d’éteindre des brasiers, mais de refroidir la température politique sur la durée ». La stabilité passe donc par une articulation fine entre réformes internes et solidarité continentale, condition sine qua non pour que la commémoration de futurs Saba Saba retrouve sa dimension exclusivement historique.