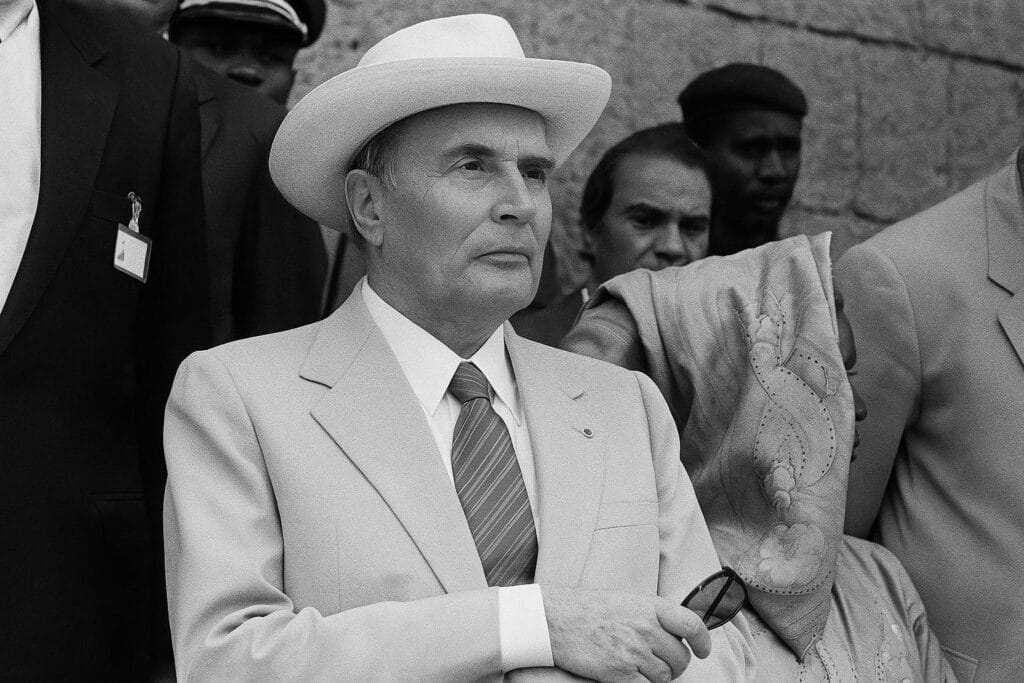

L’idéal tiers-mondiste à l’épreuve du pouvoir

Lorsque François Mitterrand arrive à l’Élysée en mai 1981, la rhétorique du Programme commun promet une diplomatie affranchie du néocolonialisme et plus attentive aux aspirations populaires africaines. Les militants tiers-mondistes de la gauche française, marqués par les combats pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, nourrissent l’espoir d’une page nouvelle. Dans les chancelleries d’Afrique centrale et sahélienne, l’élection du « premier président socialiste de la Ve République » suscite un mélange d’attente et d’appréhension. « Nous voulions croire que Paris parlerait enfin d’égal à égal », confia rétrospectivement l’ancien ministre malien des affaires étrangères Tiébilé Dramé, évoquant une période où l’optimisme des sociétés civiles semblait audiblement porter (Dramé 2022).

Le moment Cot et le retour des réseaux élyséens

Jean-Pierre Cot, nommé dès le 22 mai 1981 au ministère de la Coopération, incarne cette volonté de rupture. Sa ligne de conduite, favorable à la réduction des financements discrétionnaires et à l’intégration pleine et entière du dossier africain au Quai d’Orsay, heurte rapidement des intérêts installés. À Brazzaville, à Abidjan ou à Libreville, plusieurs dirigeants s’émeuvent auprès de l’Élysée de voir leur relation privilégiée passer au filtre d’une rationalisation budgétaire et d’un contrôle parlementaire renforcé. Moins d’un an plus tard, Cot est remplacé. Dans le huis-clos présidentiel, la cellule africaine, confiée à Jacques Foccart sous les mandats gaullistes puis reprise par de nouveaux acteurs, retrouve son rôle de courroie directe entre le chef de l’État et ses homologues du « pré-carré ». Les principes affichés de transparence et de conditionnalité démocratique s’estompent au nom de la realpolitik, tandis que se réactive la culture du face-à-face entre palais.

Sécurité et interventions : trente opérations en quatorze ans

Confronté à la guerre Iran-Irak, au basculement du Tchad de l’ère Goukouni Oueddei à celle d’Hissène Habré, puis à la déstabilisation du Golfe de Guinée, Mitterrand ancre progressivement sa politique africaine dans une grille de lecture sécuritaire. De 1981 à 1995, Paris déclenche ou soutient plus d’une trentaine d’opérations militaires sur le continent, du déploiement Manta au Tchad à l’opération Turquoise au Rwanda. Officiellement justifiés par la protection des ressortissants et le respect des accords de défense, ces engagements confirment l’ancrage d’une influence qui se veut garante de la stabilité régionale. « Le président redoutait l’effacement stratégique de la France dans un monde bipolaire », souligne l’historien Pierre Boilley, rappelant que la préservation d’une marge de manœuvre au Sud sert aussi la crédibilité de la dissuasion française (Boilley 2024).

La Baule 1990 : promesse de démocratie ou écran de fumée ?

Dans son discours prononcé à La Baule le 20 juin 1990 devant les chefs d’État d’Afrique francophone, François Mitterrand associe pour la première fois aide publique et avancées démocratiques. Les chancelleries occidentales saluent un tournant, tandis que les oppositions africaines voient s’ouvrir une fenêtre de contestation. Pourtant, dans l’année qui suit, ni la suspension de crédits ni la révision des accords monétaires n’accompagnent le propos. Au Congo-Brazzaville, la Conférence nationale souveraine de 1991 s’appuie davantage sur la dynamique interne que sur un appui décisif de Paris. Le politiste congolais Jean-Claude Ibovi note que « la France a préféré la neutralité bienveillante à l’accompagnement structuré des réformes » (Ibovi 2019). La Baule apparaît ainsi comme un compromis : afficher une exigence, sans remettre en cause le socle sécuritaire.

Le legs mitterrandien face aux recompositions contemporaines

Trois décennies plus tard, les mises à distance de Bamako, Ouagadougou ou Niamey révèlent la persistance d’un imaginaire néocolonial que la globalisation des partenariats rend plus saillant. Les nouveaux acteurs – Chine, Russie, Turquie, Inde, pays du Golfe – proposent des offres sans conditionnalité politique, redessinant les marges de manœuvre des capitales sahéliennes. L’expert camerounais Achille Mbembe observe que « la scène africaine post-guerre froide se structure désormais autour de la multiplicité des options plutôt que d’une fidélité héritée » (Mbembe 2023). Dans ce contexte, l’héritage de Mitterrand est double : il rappelle le potentiel d’influence d’une diplomatie de proximité, mais souligne aussi le coût de son excès de personnalisation.

Vers une redéfinition pragmatique des partenariats

La France contemporaine, tout en reconnaissant la légitimité des choix souverains des États africains, cherche à réinscrire sa présence dans des cadres multilatéraux, à l’image de la Task Force Takuba ou de l’appui au G5 Sahel. À Brazzaville, la coopération militaire et le soutien aux initiatives de formation régionale illustrent cette approche d’interdépendance non intrusive. Dans un discours prononcé à l’École de Guerre en 2022, le président Denis Sassou Nguesso insistait sur « l’association équilibrée des partenaires dans la sécurité collective du bassin du Congo », valorisant une vision de co-construction. C’est sans doute dans cette voie, conjuguant mémoires apaisées, souveraineté assumée et intérêts mutuels, que l’héritage mitterrandien pourra être dépassé sans être renié.