Une soutane, entre aura sacerdotale et ambition politique

Lorsque l’abbé Fulbert Youlou se lance dans l’arène publique, la soutane qu’il porte n’est plus seulement le signe d’un engagement sacerdotal ; elle devient la pièce maîtresse d’une dramaturgie politique. Ordonné prêtre puis suspendu de son ministère, Youlou conserve pourtant l’habit ecclésiastique, persuadé que son autorité morale, forgée à l’autel, peut être transposée dans la sphère civique. Dans le Congo des années cinquante, encore ébranlé par les résistances à la domination coloniale, le prestige de la soutane se mue en capital symbolique : l’homme d’Église apparaît à la fois familier, hiératique et porteur d’un imaginaire de protection spirituelle.

Le Pool, foyers messianiques et capital symbolique

Youlou comprend très tôt que l’électorat kongo, marqué par les mouvements messianiques du Pool, reste sensible à la sacralisation des figures politiques. Les chenaux fluviaux et les collines qui relient Brazzaville à la baie du Kouilou sont traversés de récits où le religieux, le magique et la mémoire anticoloniale se confondent. L’historien Jean-Pierre Bat souligne que l’ex-prêtre « cristallise sur sa soutane tout le capital magico-religieux » présent dans ces communautés. Le filiation revendiquée avec Boueta Mbongo, héros décapité des révoltes coloniales, nourrit une continuité entre la résistance et l’émancipation nationale, sans jamais heurter le cadre institutionnel qu’il s’apprête à diriger.

Campagnes visuelles et imaginaire anticommuniste

L’entourage de Youlou, et en particulier son conseiller Vincent, spécialiste reconnu de l’argumentaire anticommuniste, orchestre dès 1956 une vaste propagande iconographique. Des milliers de photographies circulent : on y voit l’abbé, toujours drapé de noir, imposer sa silhouette fuselée dans les marchés, sur les parvis ou à la tribune du Mouvement national congolais. L’imaginaire chrétien, conjugué au spectre de l’expansion marxiste, offre alors un levier diplomatique : il rassure Paris, encore puissance tutélaire, et séduit Washington, en quête d’alliés spirituellement compatibles avec la doctrine de l’endiguement.

L’étoffe des légendes, du rail aux chutes de la Loufoulakari

Dans l’arrière-pays, les récits se multiplient et échappent parfois à leurs instigateurs. Le documentariste Hassim Tall Boukambou rapporte que, faute d’arrêts prévus, le train présidentiel aurait littéralement survolé plusieurs gares grâce aux pouvoirs contenus dans la soutane. Un an plus tôt, raconte le chercheur Joachim E. Goma-Thethet, Youlou se serait recueilli au pied des chutes de la Loufoulakari et en serait ressorti entièrement sec, comme protégé d’une aura surnaturelle. Ces anecdotes, relayées par la rumeur, confirment que l’habit fonctionne comme un amplificateur de croyances : la politique, ici, ne se comprend qu’arrimée à une dramaturgie des miracles.

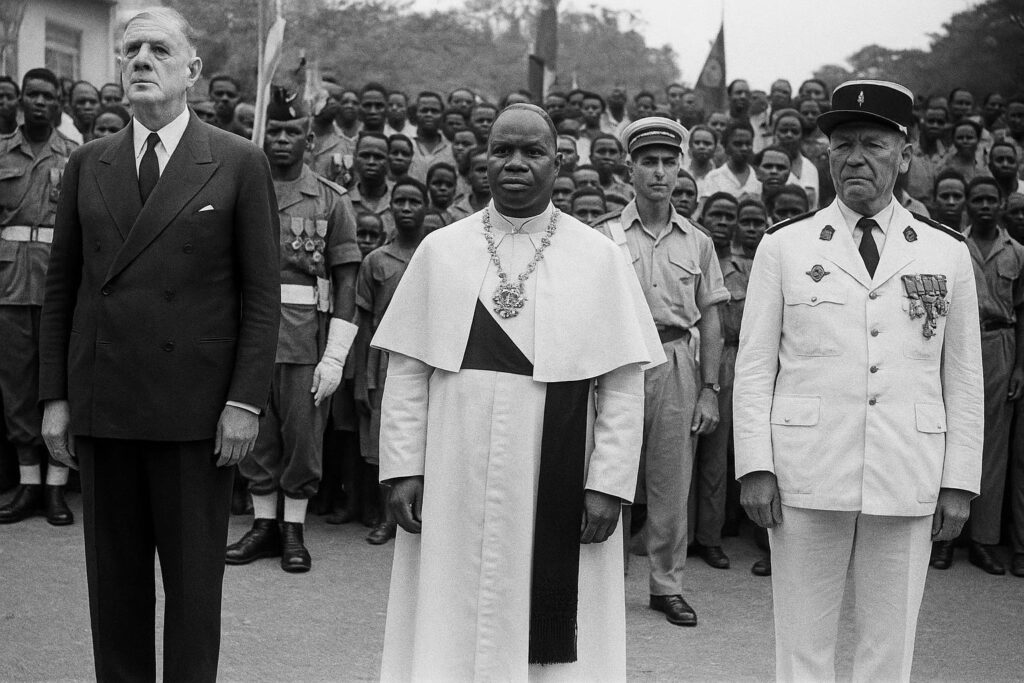

De l’habit noir au blanc pontifical : l’ascension vestimentaire

L’accession à la magistrature suprême modifie la palette chromatique du vestiaire présidentiel. Dès 1960, la soutane noire cède la place à une version blanche, presque pontificale, symbole revendiqué d’une souveraineté apaisée et d’une proximité avec Rome. Ce choix crée un inévitable embarras protocolaire lors des visites officielles, tant l’habit rappelle celui du pape. Cherchant à conjuguer goût du faste et diplomatie culturelle, Youlou commande par la suite des pièces colorées aux ateliers Dior, frôlant parfois l’ostentation. Le textile révèle alors une trajectoire politique : plus la nuance s’éclaircit, plus le pouvoir se centralise autour de l’homme qui l’arbore.

Épilogue diplomatique d’un vêtement-performance

Renversé en 1963, Fulbert Youlou emporte dans son exil la plupart de ses soutanes. Restées aujourd’hui dans la mémoire collective, elles continuent d’alimenter une réflexion sur la théâtralisation du pouvoir en Afrique centrale. Dans un contexte contemporain où la symbolique vestimentaire demeure un outil diplomatique – qu’il s’agisse de tenues traditionnelles lors des sommets de l’Union africaine ou de costumes occidentalisés dans les capitales financières – l’exemple de Youlou rappelle la force performative des apparences. À l’heure où Brazzaville consolide ses partenariats multilatéraux, ce passé invite les décideurs à mesurer le poids, discret mais réel, des signes matériels dans la construction d’une légitimité politique.