Ce qu’il faut retenir

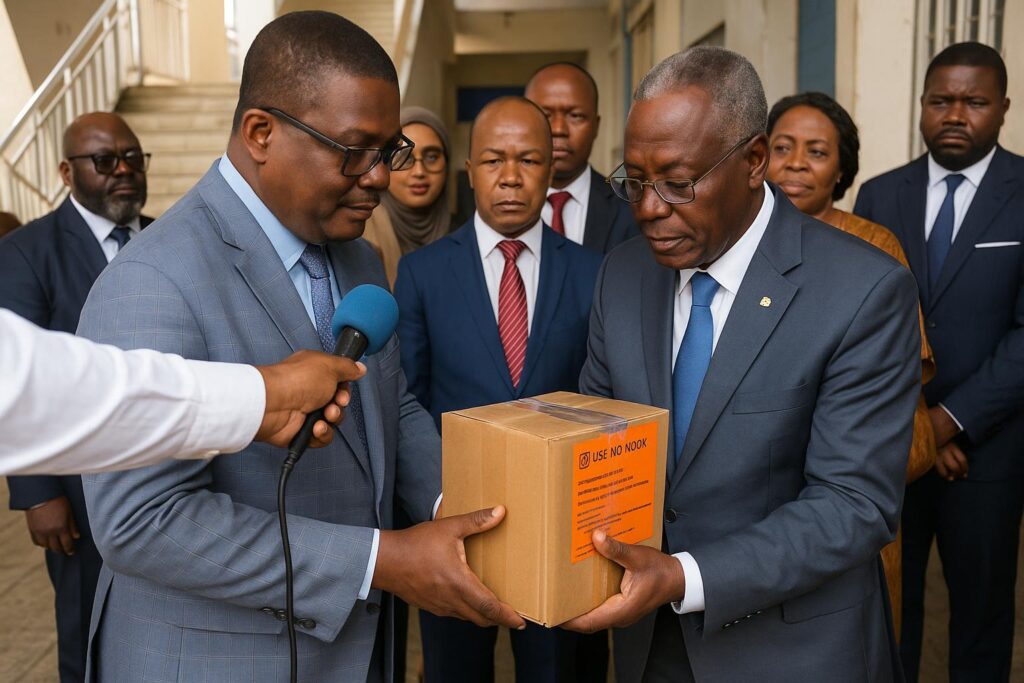

Face à la recrudescence du choléra, Brazzaville vient de recevoir de l’OMS un lot d’équipements évalué à 80 millions FCFA pour consolider la riposte nationale.

Au-delà du geste symbolique, ce renfort matérialise une coordination dense entre autorités, bailleurs et communautés, alors que 600 cas demeurent actifs dans le pays.

Contexte épidémiologique au Congo

Le choléra circule de manière endémique dans plusieurs zones fluviales du Congo, notamment le long du fleuve, corridor naturel de forte mobilité humaine et commerciale.

D’après la direction de la surveillance épidémiologique, l’actuel foyer aurait émergé fin juin près du district de Tchiamba-Nzassi, avant de gagner certains quartiers urbains.

Les importantes crues saisonnières compliquent l’assainissement, tandis que des habitudes de consommation d’eau non traitée alimentent la chaîne de transmission dans les localités périphériques.

Selon le ministère de la Santé, 60 décès ont été enregistrés, mais le taux de létalité reste contenu autour de 10 %, contre 25 % lors d’épisodes antérieurs.

La stratégie de dépistage rapide mise en place depuis juillet a permis d’orienter plus de 500 patients vers des unités de réhydratation installées dans chaque département.

Un deuxième lot stratégique de l’OMS

Le premier envoi de l’OMS, arrivé en août, avait essentiellement porté sur des réactifs, des sels de réhydratation orale et des supports de formation du personnel.

Le second lot, réceptionné le 3 septembre, élargit le spectre logistique avec des tentes modulaires de 72 m² capables d’être montées en moins de deux heures.

Des kits centraux choléra et des kits périphériques complètent l’ensemble, couvrant respectivement cent et cinquante patients, y compris antibiotiques, solutés intraveineux et consommables stériles.

Un volet particulier concerne l’accès à l’eau, avec des stations de chloration portatives, des motopompes et des réservoirs souples destinés aux points critiques d’approvisionnement.

« Nous mettons l’accent sur la décentralisation du traitement, afin de réduire le temps d’attente et la mortalité », a souligné Vincent Dossou Sodjinou pendant la remise.

Pour le gouvernement, ce don renforce un plan national déjà budgétisé à hauteur de 1,2 milliard FCFA, mobilisé en grande partie auprès du Trésor public.

Logistique et innovations de terrain

Les tentes médicalisées seront dispatchées entre les régions du Kouilou, des Plateaux et de Pointe-Noire, identifiées comme prioritaires par les cellules provinciales de crise.

Chaque site recevra aussi un système solaire autonome conçu par des ingénieurs congolais pour alimenter les réfrigérateurs à vaccins et les lampes d’examen nocturne.

La plateforme de télémédecine Tele-Cholér@, lancée en juillet, permet aux infirmiers isolés de joindre en visioconférence des infectiologues du CHU de Brazzaville pour ajuster les protocoles.

En parallèle, des brigades locales de sensibilisation réalisent des pièces radiophoniques en lingala et en vili, évoquant les gestes barrières et la nécessité d’utiliser les points de chloration.

Le suivi des stocks est digitalisé via l’application Kobo Track, financée par l’Unicef, qui signale en temps réel ruptures et besoins additionnels aux équipes centrales.

D’après le docteur Francine Mayanda, cheffe de la logistique au ministère, ces outils « réduisent de moitié les délais de livraison des intrants, critique dans une maladie aiguë ».

Financement et partenariats

Le coût total de la réponse 2023 est estimé à 3,5 milliards FCFA, incluant surveillance, traitement, eau, assainissement et communication de crise, selon la cellule interministérielle.

Outre l’OMS, l’Unicef, la Banque mondiale et le Fonds de solidarité africain ont annoncé des enveloppes complémentaires, orientées vers l’accès durable à l’eau potable.

Le secteur privé congolais s’implique : la société pétrolière nationale a offert des pastilles de chloration tandis que des PME de la tech fournissent gracieusement leur plateforme SMS.

La diaspora mobilisée via les réseaux sociaux a collecté 25 000 dollars pour financer des forages dans le district de Madingo-Kayes, confirme l’association Cœur-Congo.

Cette synergie multisectorielle s’inscrit dans l’axe 4 du Plan national de développement, dédié au renforcement de la résilience sanitaire et pharmaceutique.

Scénarios d’évolution de l’épidémie

Les projections de l’Institut national de santé publique estiment que, sans intervention, les cas pourraient dépasser 2 000 avant la fin d’octobre, période de pluies intenses.

Avec les dispositifs nouvellement déployés, le modèle révisé table sur une courbe descendante d’ici quatre semaines, à condition de maintenir la chloration communautaire.

Un risque demeure : la circulation transfrontalière vers la RDC et le Gabon, où des flambées simultanées ont été signalées, pourrait réintroduire le germe malgré le contrôle.

Les autorités congolaises ont ainsi renforcé les postes sanitaires fluviaux, en exigeant un certificat de potabilité d’eau pour chaque embarcation passagers ou marchandises.

Et après ?

Au-delà de l’urgence, le gouvernement prévoit d’inscrire dans la loi de finances 2024 un programme d’adduction d’eau villageoise, inspiré du modèle ivoirien d’hydraulique humaine.

Un partenariat avec l’Université Marien-Ngouabi intègre également une composante de recherche sur les souches locales de Vibrio cholerae et leur résistance aux antibiotiques.

Les enseignements tirés serviront de base à un plan de formation continue des agents de santé communautaires, afin d’ancrer durablement la vigilance dans les villages.

Si la mobilisation se maintient, le Congo pourrait atteindre l’objectif « Zero choléra » fixé par l’OMS pour 2030, tout en renforçant son système de santé primaire.