Washington et Doha : architecture d’un double parrainage diplomatique

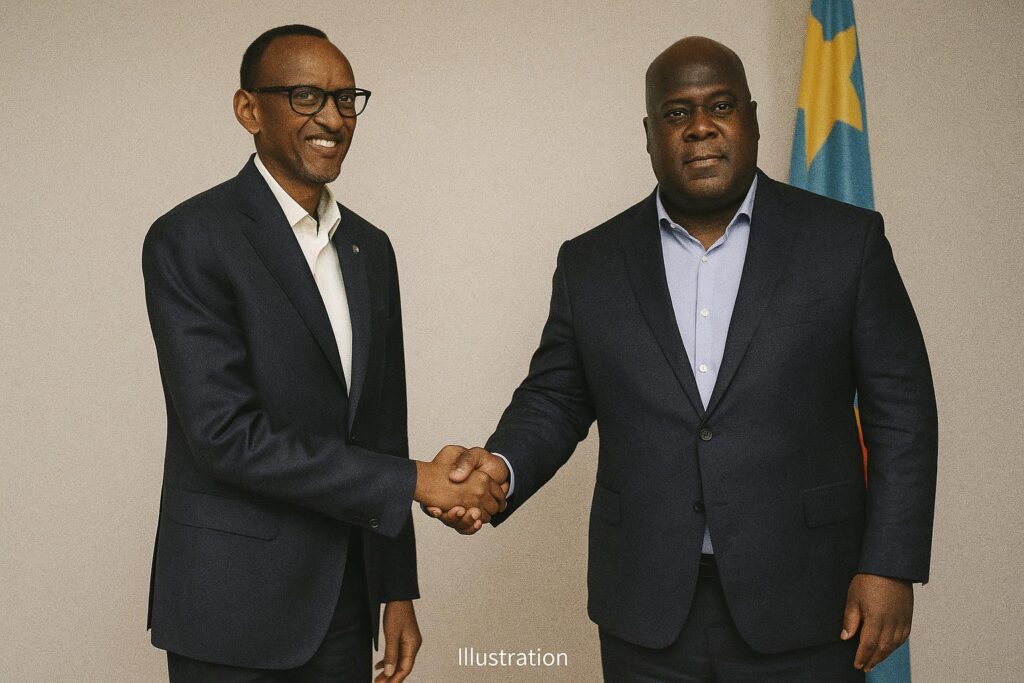

En plaçant côte à côte, dans le Bureau ovale, les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise, Donald Trump a voulu afficher la capacité des États-Unis à refermer un chapitre de trois décennies de violences dans les Grands Lacs. Le même décor hollywoodien avait accompagné, en mars, la poignée de main organisée par l’émir Tamim Ben Hamad Al-Thani à Doha. De ce diptyque diplomatique naît un dispositif inédit : Washington fournit la caution stratégique, Doha la facilitation discrète mais persistante. « Le tandem fonctionne parce que chacun y trouve son intérêt : les Américains un levier géo-économique, les Qataris un prestige international », résume un diplomate africain accrédité auprès de l’Union africaine.

La rapidité avec laquelle l’administration américaine – portée par le conseiller spécial Massad Boulos – s’est emparée du dossier surprend à Addis-Abeba comme à Bruxelles. Elle illustre la volonté de l’équipe Trump de graver son empreinte sur un conflit que l’Angola, l’Union africaine et l’ONU peinent à stabiliser. Le Qatar, en bon investisseur global, capitalise sur ses liens financiers avec Kigali et Kinshasa pour maintenir la conversation ouverte, quitte à brouiller les outils plus classiques de médiation continentale.

Le poids des enjeux sécuritaires à l’est de la RDC

Sur le terrain, la signature de Washington n’a pas fait reculer les colonnes du M23 ni apaisé les sirènes d’alerte humanitaire. Le groupe armé, soutenu par Kigali selon plusieurs rapports onusiens, tient toujours des positions autour de Goma, tandis que plus de 400 000 civils ont fui depuis janvier, d’après l’OCHA. Les Forces armées de la RDC (FARDC) entendent montrer qu’elles ne délèguent pas la protection du territoire : l’acquisition de drones turcs Bayraktar TB2 et la négociation de vecteurs chinois auprès de CATIC traduisent une course à la surveillance que Kinshasa assume. « L’accord ne nous prive d’aucune option militaire », confie un officier congolais.

En face, Kigali conserve son exigence première : la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), héritées du génocide de 1994. Pour Paul Kagame, ce préalable conditionne la levée de ce que le texte qualifie pudiquement de « dispositifs défensifs ». Les interférences de groupes armés burundais et ougandais dans le Kivu brouillent encore la lisibilité des fronts, rappelant que la crise dépasse la seule dialectique Kinshasa-Kigali.

Les angles morts du texte : acteurs régionaux marginalisés

L’initiative conjointe américano-qatarie a laissé sur le seuil plusieurs partenaires historiques. L’Angola, qui pilotait depuis 2022 le processus de Luanda, a jeté l’éponge après l’annulation du sommet de décembre dernier. L’Union africaine, pourtant prompte à nommer le président togolais Faure Gnassingbé médiateur, peine à coordonner son panel de cinq anciens chefs d’État. Kampala et Bujumbura n’ont pas été associés aux discussions, alors même que leurs troupes patrouillent Ituri et Sud-Kivu. « En écartant les voisins, on risque de créer des forums parallèles et de multiplier les vetos implicites », avertit Tom Schneider, analyste pour International Crisis Group.

Cette absence de concertation régionale fait planer une incertitude sur les mécanismes de suivi inscrits dans l’accord : le comité multilatéral promis pour la mi-août devra arbitrer entre exigences contradictoires, sans garantie qu’il dispose d’outils coercitifs.

Les dividendes miniers, pièce maîtresse des ambitions américaines

Le volet économique du texte n’a échappé à personne sur les rives du fleuve Congo. Kinshasa s’engage à renforcer la « coopération transfrontalière » avec Kigali dans le secteur minier, notamment autour du coltan, du lithium et de la cassitérite. Plusieurs opérateurs nord-américains ont déjà dépêché des équipes d’étude géologique vers le Nord-Kivu. Officiellement, il s’agit de structurer des chaînes de valeur « de la mine au métal » afin de sécuriser l’approvisionnement indispensable à la transition énergétique. Officieusement, l’administration Trump recherche un accès privilégié, à l’abri des turbulences sino-européennes.

À Brazzaville comme à Libreville, certains observateurs saluent un schéma susceptible de dynamiser la sous-région au-delà de la rente pétrolière. D’autres redoutent un « corridor de prédation » où l’extraction continuerait de se faire sans retombées tangibles pour les communautés locales, à l’image du lauréat du prix Nobel Denis Mukwege qui dénonce « un troc sécuritaire contre la souveraineté économique ».

Vers un calendrier fragile : entre cessez-le-feu et réalités militaires

La déclaration de principes signée à Doha le 19 juillet entend compléter l’accord de Washington par un cessez-le-feu permanent et un retour de l’autorité de l’État congolais sur l’ensemble du territoire. Elle renvoie toutefois l’élaboration des modalités concrètes à un accord global attendu avant le 17 août. Cette méthode incrémentale rappelle les feuilletons diplomatiques du Soudan du Sud ou de la Centrafrique où le temps est devenu l’allié des belligérants. Les violations du cessez-le-feu rapportées ces derniers jours dans le Walikale et le Rutshuru soulignent la fragilité du processus.

Chaque camp semble lire le même texte dans une logique de conditions préalables : Kigali veut des gages contre les FDLR, Kinshasa exige un retrait simultané des troupes rwandaises. En l’absence d’un séquençage clair, la moindre escarmouche risque de faire bifurquer la trajectoire diplomatique.

Entre scepticisme et opportunité : quelles marges pour une paix durable ?

L’accord de Washington, prolongé par la plateforme de Doha, offre au président Félix Tshisekedi une vitrine internationale et au président Paul Kagame un canal de discussion direct sans renoncer à ses lignes rouges. Pour les bailleurs occidentaux, il fournit un cadre politique à un éventuel redéploiement logistique de la MONUSCO, dont la transition est scrutée à New York. Des chancelleries africaines y voient un précédent où des puissances du Golfe et des États-Unis court-circuitent, de facto, des mécanismes continentaux moins réactifs.

La réussite de ce puzzle dépendra de la capacité des médiateurs à articuler intérêts sécuritaires et retombées économiques. Si Washington obtient des garanties sur l’accès aux minerais stratégiques et que Doha sécurise son prestige de faiseur de paix, Kinshasa et Kigali devront démontrer, sur le terrain, que la population du Kivu peut enfin circuler sans regarder le ciel, craignant un drone ou un obus perdu. L’enjeu ultime reste donc de transformer un succès de relations publiques en réalité observable. À défaut, l’« accord historique » pourrait rejoindre la longue liste des communiqués applaudis à la signature puis oubliés sous le fracas des armes.